Horst,

der Mensch: Der verschlungene Pfad in Richtung eines Lebens zum wohl aller Wesen – Geschichte eines

europäischen Buddhisten - Stand 22.1.2020

Szene

070 – Die Bodhisattvas von Spanien - 1977

Es

war im August 1977: unsere erste Reise nach Spanien. Spanien,

insbesondere Mallorca, war seit 15 Jahren ein Traumziel der

Deutschen, nicht so für mich.

Denn

Spanien war seit 40 Jahren eine Diktatur. Die faschistische

Falange-Bewegung hatte 1936 gegen die  gewählte Regierung Spaniens

geputscht und in einem äußerst grausamen Bürgerkrieg dank der

Luftunterstützung von Hitler, der hier seine Luftwaffe für den

kommenden Weltkrieg testen konnte, die Verteidiger der Republik

besiegt. Anders als die faschistischen Regierungen in Italien und

Deutschland fegte der 2. Weltkrieg aber die rechtsradikale Diktatur

in Spanien nicht hinweg. Der Generalissimus der Putschisten, Franco

(Bild), blieb Diktator bis zu seinem Tode 1975. Für danach hatte

Franco die

gewählte Regierung Spaniens

geputscht und in einem äußerst grausamen Bürgerkrieg dank der

Luftunterstützung von Hitler, der hier seine Luftwaffe für den

kommenden Weltkrieg testen konnte, die Verteidiger der Republik

besiegt. Anders als die faschistischen Regierungen in Italien und

Deutschland fegte der 2. Weltkrieg aber die rechtsradikale Diktatur

in Spanien nicht hinweg. Der Generalissimus der Putschisten, Franco

(Bild), blieb Diktator bis zu seinem Tode 1975. Für danach hatte

Franco die Rückkehr zur Monarchie vorgesehen, wohl in der Hoffnung,

der Thronfolger des Hauses der Bourbonen würde in seinem Sinne die

Regierungsgeschäfte weiterführen. Doch unter dem neuen Monarchen

Juan Carlos (rechts, neben Franco, 1975) kehrte Spanien zur

Demokratie zurück. Das geschah 1975. Also war es soweit: 1977 konnte

ich meinen Boykott der iberischen Halbinsel beenden.

Rückkehr zur Monarchie vorgesehen, wohl in der Hoffnung,

der Thronfolger des Hauses der Bourbonen würde in seinem Sinne die

Regierungsgeschäfte weiterführen. Doch unter dem neuen Monarchen

Juan Carlos (rechts, neben Franco, 1975) kehrte Spanien zur

Demokratie zurück. Das geschah 1975. Also war es soweit: 1977 konnte

ich meinen Boykott der iberischen Halbinsel beenden.

Das

Carstle, mein VW-Campingbus (hier mit Steffi auf der Hinfahrt in

Piney, Frankreich), brachte uns nach Spanien. Ich hatte gerade meine

Refrendarzeit an den Beruflichen Schulen in Hanau abgeschlossen und

sollte nach den Sommerferien eine Stelle an den Beruflichen Schulen

in Gelnhausen antreten, der erste Schultag war der 6. September. Ich

war inzwischen mit Eleonore verheiratet, und wir hatten zwei kleine

Töchter, Kohlrübchen, die in diesem Urlaub ihren zweiten Geburtstag

feierte, und Steffi, die während des Urlaubs ihr erstes Lebensjahr

vollendete. Wir fuhren mit dem Carstle quer durch Frankreich und dann

über die Pyrenäen – durch Andorra – nach Spanien.

Das

Carstle, mein VW-Campingbus (hier mit Steffi auf der Hinfahrt in

Piney, Frankreich), brachte uns nach Spanien. Ich hatte gerade meine

Refrendarzeit an den Beruflichen Schulen in Hanau abgeschlossen und

sollte nach den Sommerferien eine Stelle an den Beruflichen Schulen

in Gelnhausen antreten, der erste Schultag war der 6. September. Ich

war inzwischen mit Eleonore verheiratet, und wir hatten zwei kleine

Töchter, Kohlrübchen, die in diesem Urlaub ihren zweiten Geburtstag

feierte, und Steffi, die während des Urlaubs ihr erstes Lebensjahr

vollendete. Wir fuhren mit dem Carstle quer durch Frankreich und dann

über die Pyrenäen – durch Andorra – nach Spanien.

Wir

hatten ein kleines Iglu-Zelt dabei, in dem im Normalfall ich mit dem

Baby schlafen sollte, während Eli und Kohlrübchen im Carstle

übernachten sollten. Doch schon in den Pyrenäen stieß das Konzept

an seine Grenzen. Am Tag war es sehr heiß, und dann hatten wir in

der Nacht ein heftiges Gewitter. Ich erwachte und stellte fest, dass

das Baby, Steffi, mit dem Kopf zwischen die Luftmatratzen gerutscht

war. Ich bemerkte, dass das Kind (wie ich annahm) infolge der Schwüle

klatschnass geschwitzt war, sein Kopf war tropfnass.

Als

ich am Morgen wieder erwachte, sah ich, dass sich das Baby nach oben

und unten bewegte, obwohl es schlief – merkwürdig! Ich richtete

mich auf und ging der Sache auf den Grund. Nicht nur das Baby bewegte

sich auf und ab, sondern mit ihm die ganze Luftmatratze! Jetzt

verstand ich: infolge des Regens stand das Wasser 5 cm hoch im Zelt,

und die Luftmatratze, auf der das Baby schlief, schwamm hin und her.

Meine eigene Luftmatatze hingegen nicht, da ich sehr viel schwerer

war als das Baby. Und das bedeutete, dass das Kind in der Nacht nicht

nassgeschwitzt war, sondern dass es mit dem Kopf zwischen den

Luftmatratzen im Wasser lag. Es hätte glatt ertrinken können!

Damit

war der Versuch mit dem Zelt beendet. Den Rest des Urlaubs schliefen

wir zusammen im Carstle – auf einer gerade einmal 120 cm breiten

Fläche. Aber es ging, die meisten Familien hatten die meiste Zeit in

den vergangenen 10.000 Jahren auch nicht mehr Platz.

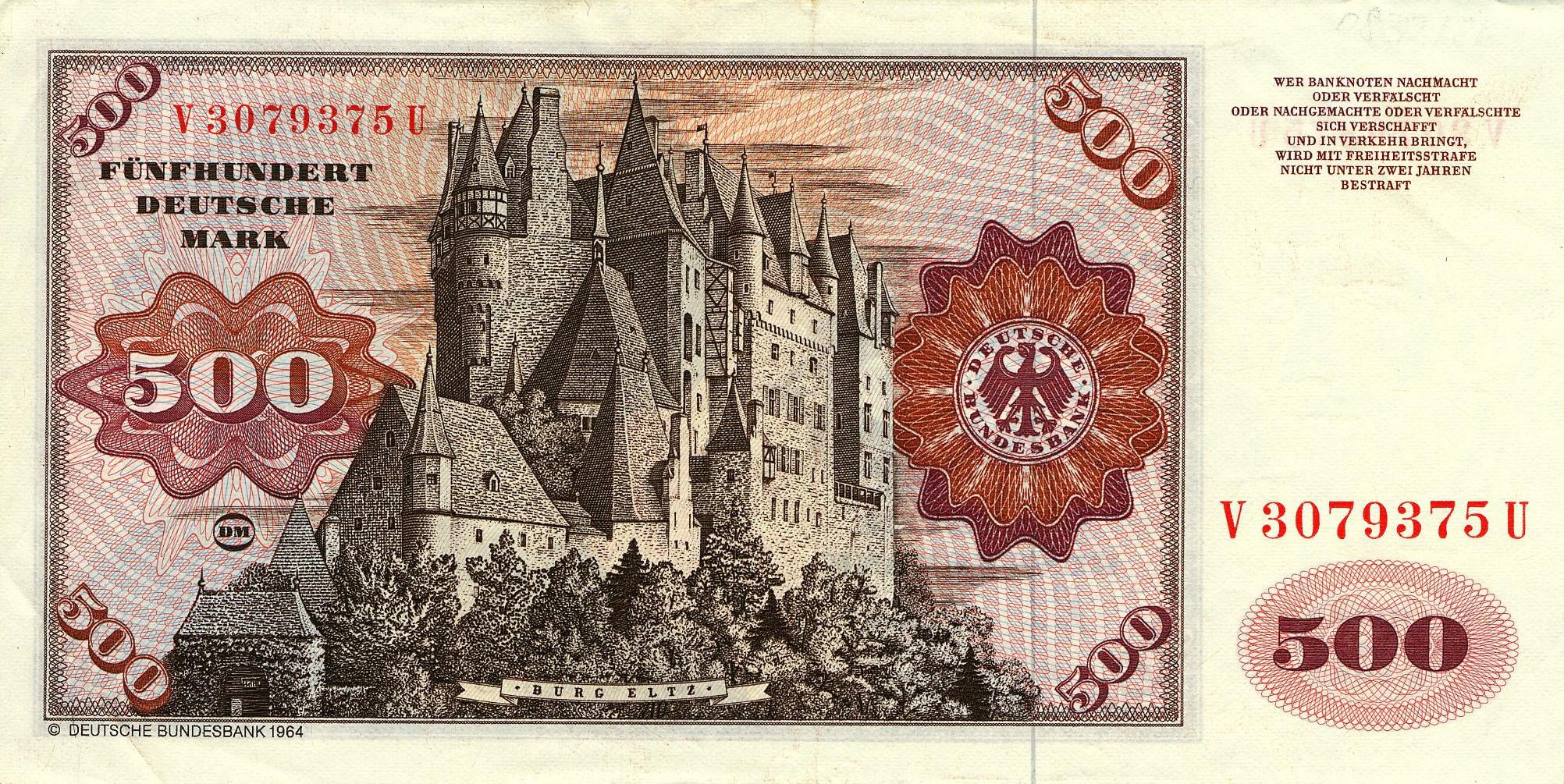

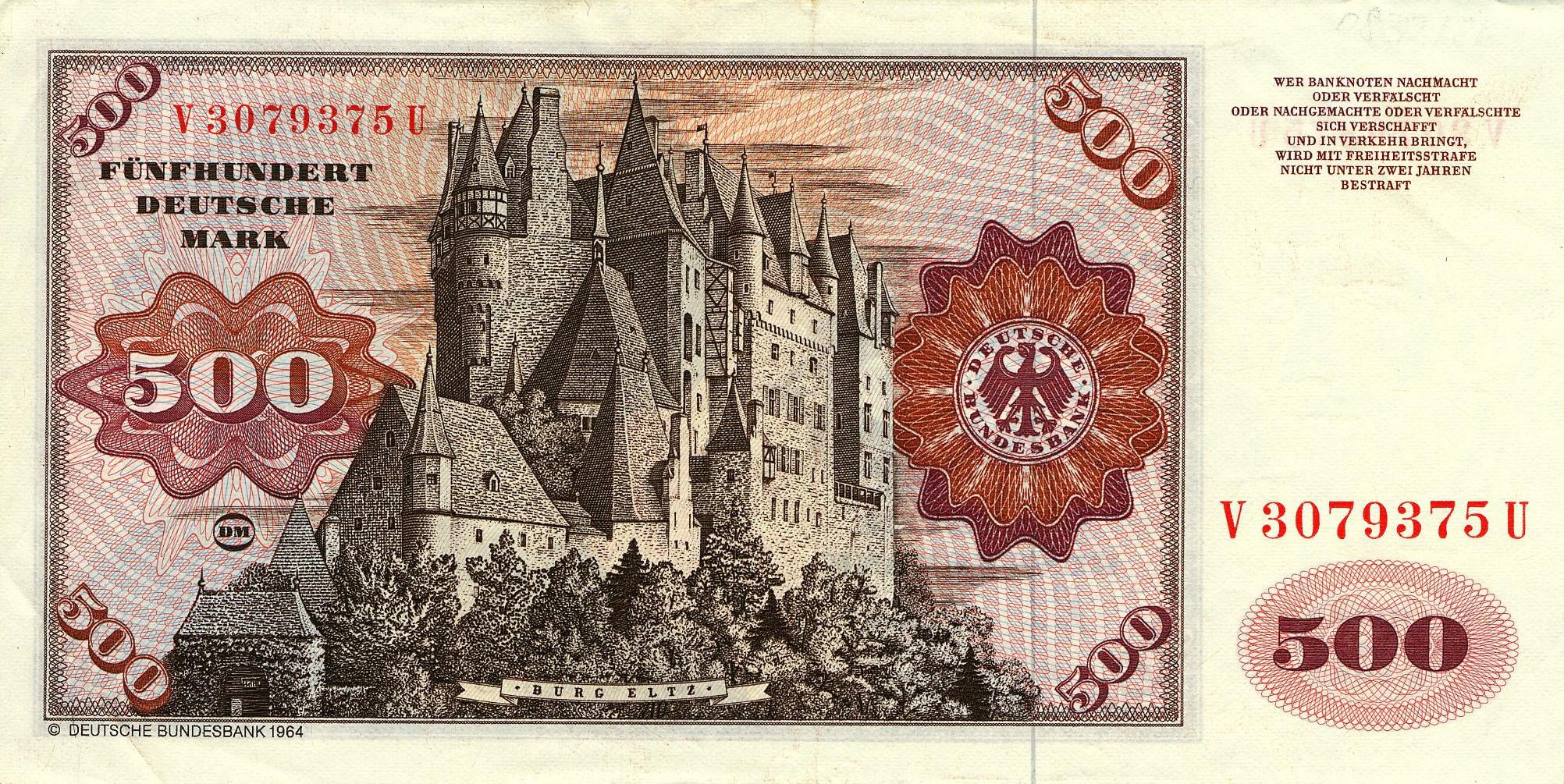

Die

erste Großstadt, die wir erreichten, war Zaragoza. Hier wechselten wir Geld. Das klingt heute sehr

normal, aber so war es damals, weit ab von touristischen Gefilden,

keineswegs. Zunächst einmal: Es wurde wirklich Geld gewechselt. Man

legte ausländische Banknoten (in diesem Falle Deutsche Mark) hin und

erhielt inländische, hier also spanische Peseten. Für eine Mark

bekam man etwa 40 Peseten. Ich betrat also die Bank, äußerte meine

Wunsch – Eli, die gut französisch und etwas kastillisch sprach,

übersetzte. Dann reichte ich dem Bankbeamten eine Banknote – nur

eine, es war eine 500-DM-Note. Er holte seine Tabelle hervor, und

rechnete – dann stutzte er, rechnete erneut, sah diese

fremdländische Banknote mit völligem Befremden an. Er griff zum

Telefon, um sich bei der Zentralbank zu erkundigen. Die telefonische

Bestätigung: ja, tatsächlich, das gäbe es, es gäbe

500-Mark-Scheine. Es war für einen einfachen Bankangestellten in

einer mittleren spanischen Großstadt damals einfach völlig

unverständlich, dass es irgendwo Banknoten von so hohem Wert geben

könnte. Damals zahlte man in einer Gaststätte im Landesineren –

also nicht in Touristissinien, sondern im wirklichen Spanien – 20

Pfennig für ein Bier oder eine Cola. Und dazu bekam man noch

kostenlose Tapas, kleine Leckerbissen, zum Dank für den Auftrag.

Andererseits erscheint es uns heute für die Echtheitsprüfung von

Banknoten doch sehr befremdlich, einfach einmal bei der vorgesetzten

Behörde nachzufragen, ob es diese Stückelung gäbe – und das,

ohne zu wissen, wie sie denn möglicherweise aussehen könnte. -

Übrigens, so:

Wir

waren die meiste Zeit auf dieser Reise im Landesinneren. Wir kamen

durch Dörfer ohne fließend Wasser und ohne Strom, begegneten

Eselskarawanen und sahen Berge, in denen die Menschen noch in Höhlen

lebten. Der größte Teil des Landes war jedoch sehr trocken. Früher

gab es hier reiche Landwirtschaft, überall waren terrassierte

Berge, dort wurde früher Ackerbau betrieben. Jedoch waren für die

spanische Armada alle Wälder abgeholzt worden, also sank die

Verdunstung, dadurch gingen die Niederschläge zurück, infolge

dessen rentierte sich die Landwirtschaft nicht mehr, und die Spanier

mussten, nachdem sie auf diese Art ihr eigenes Land ruiniert hatten,

nach Lateinamerika auswandern. Dort versucht man jetzt

auszuprobieren, ob durch die Abholzung der Urwäldern der gleiche

Effekt wieder eintritt – oder ob das Gesetz von Ursache und Wirkung

vielleicht nicht mehr gültig ist. Ich halte den Ausgang dieses

Versuchs für absehbar.

Eigentlich

wollte ich jedoch mit diesem Artikel auf ein ganz anderes Thema

heraus, und das spielte sich am Ende unserer Reise ab. Diese

Sommertour war nämlich etwas anders angelegt, als unsere üblichen

Reisen mit Campingbus und Wohnmobil. Normalerweise fuhren wir sechs

Wochen durch eine europäische Region – z. B. die iberische

Halb-insel – um diese zu erkunden. Diesmal jedoch hatten wir uns

mit anderen Leuten verabredet, die letzten zwei Wochen gemeinsam

einen recht konventionellen Urlaub zu machen. Daher hatten wir unser

Rundfahrtprogramm gekürzt – Portugal wurde gestrichen – und zum

Schluss hatten wir uns mit Elis  Schwester Ernestine (Bild, in

Begleitung von deren Sohn, der so alt war wie Kohlrübchen), ihrer

Freundin Regine und deren Mann Berthold verabredet. Wir hatten

zusammen ein Bungalow 100 km südlich von Barcelona an der Küste

gemietet.

Schwester Ernestine (Bild, in

Begleitung von deren Sohn, der so alt war wie Kohlrübchen), ihrer

Freundin Regine und deren Mann Berthold verabredet. Wir hatten

zusammen ein Bungalow 100 km südlich von Barcelona an der Küste

gemietet.

Das

war eine recht konventionelle Urlaubszeit von jungen Familien am

Strand. Allerdings wurde die Idylle von zwei Ereignissen

überschattet, die unsere Familie – aber nicht die unserer

Bekannten - direkt betrafen. Steffi, das Baby, das gerade ein Jahr

alt geworden war, wurde sehr krank, sie hatte heftigen Durchfall. Nun

ist Durchfall normalerweise nichts Tragisches, er kommt, er geht -

und er ist ärgerlich. Diesmal war es aber anders, offensichtlich war

das Magen–Darm-System des Babys heftig angegriffen: wenn Steffi

(auf dem Bild links, neben Kohlrübchen) den Boden entlang

krabbelte, blutete sie aus dem After und eine feine Blutspur folgte

ihr. Ich war entsetzt. Wir überlegten, was zu tun sei. Spanien war

damals auf einem Entwicklungsstandard wie heute afrikanische Länder.

Hier eine kompetente medizinische Versorgung zu erwarten, schien

höchst vermessen. Andererseits: wo dann? In Südfrankreich? Ich war

skeptisch. Wir entschlossen uns, einen Versuch hier vor Ort zu

starten, um medizinische Hilfe zu bekommen. Gleichzeitig bereiteten

wir unseren Aufbruch vor – fast konnte man schon sagen: unsere

Flucht. Wir wollten so schnell wie möglich zurück in die

Zivilisation kommen. Nach den damaligen Verhältnissen – und

unseren Ansichten – war die nächste verlässliche Gegend die

Schweiz. Die war (auf Landstraßen) in 16 Stunden erreichbar.

des Babys heftig angegriffen: wenn Steffi

(auf dem Bild links, neben Kohlrübchen) den Boden entlang

krabbelte, blutete sie aus dem After und eine feine Blutspur folgte

ihr. Ich war entsetzt. Wir überlegten, was zu tun sei. Spanien war

damals auf einem Entwicklungsstandard wie heute afrikanische Länder.

Hier eine kompetente medizinische Versorgung zu erwarten, schien

höchst vermessen. Andererseits: wo dann? In Südfrankreich? Ich war

skeptisch. Wir entschlossen uns, einen Versuch hier vor Ort zu

starten, um medizinische Hilfe zu bekommen. Gleichzeitig bereiteten

wir unseren Aufbruch vor – fast konnte man schon sagen: unsere

Flucht. Wir wollten so schnell wie möglich zurück in die

Zivilisation kommen. Nach den damaligen Verhältnissen – und

unseren Ansichten – war die nächste verlässliche Gegend die

Schweiz. Die war (auf Landstraßen) in 16 Stunden erreichbar.

Aber

zunächst unternahmen wir einen Versuch im nahem Städtchen Calpe.

Eli fragt auf der Straße Leute nach einem Arzt. Man empfiehlt ihr

einen. Sie erkundigt sich: „Kinderarzt?“ Die Antwort: „Nix

Kinderarzt – guter Arzt.“ Die Einrichtung eines speziellen

Kinderarztes schien hier noch unbekannt zu sein. Die Praxis des

Arztes war in einem Obergeschoss eines Wohnsblockes. Wir gehen

dorthin, klingeln. Niemand öffnet. Andererseits: es ist noch

Mittagszeit. Siesta. Wir warten. Irgendwann kommt noch jemand. Er

riecht nach Bier und Tabak, unrassiert, trägt trotz des Sommers

einen alten, fleckiger Mantel. Aha, ein Penner. Was will der hier?

Dieser Arzt wird doch wohl nicht so eine Kundschaft haben?!

Nein,

hat er nicht. Er ist der Arzt. Wir versuchen uns zu verständigen.

Das ist nicht einfach. Der Arzt spricht kein Englisch, kein

Französisch, natürlich nicht Deutsch, aber leider auch kein

Kastillisch (Spanisch), sondern nur Catalan. Ich versuche es mit

Latein. Leider auch Fehlanzeige. Inzwischen habe ich die beiden

einzigen medizinische Bücher, die in einem Regal standen,

inspiziert. Der Umschlag des einen ist so ausgebleicht, dass nichts

mehr zu entziffern ist. Das andere ist eine Einführung in die

Humanmedizin, erschienen 1917. Aha. Mein Vertrauen in den Arzt ist

dadurch nicht gerade gewachsen. Er geht zu einer Untersuchungsliege,

darauf liegt ein auseinander genommener Radioapparat. Er räumt ihn

zur Seite, wischt mit dem Ellbogen einen Ölfleck ab. Die

Kunstlederhülle der Auflage ist an zwei Stellen zerfetzt, fleckiges

Schaumgummi quillt heraus. Steffi wird darauf gelegt. Er berührt

ihren Bauch auf der rechten Seite und sagt etwas, das mit einer

sichtbaren Verneinung endet. Ich verstehe: er hat gerade die Diagnose

eines akuten oder geplatzten Blinddarms ausgeschlossen. Das beruhigt

mich etwas; er scheint logisch vorzugehen.

Ernestine

im Carstle mit Steffi und Kohlrübchen

Er

untersucht weiter. Dann erzählt er einiges, was wir nicht verstehen,

stellt ein Rezept aus. Und dann sucht er einige Sachen zusammen,

einen Kalender, eine Uhr, findet in seinem Schreibtisch einige

Reiskörner. Mit Gebärdensprache macht er uns klar, wann das Kind

die Arznei einnehmen muss, wie sie verabreicht werden muss, macht

deutlich, dass sich das Kind dagegen wehren wird, weil die Medizin

wohl scheußlich schmeckt, zeigt, wie man das Kind halten muss, auch

dass man ihm hinterher den Mund zuhalten muss, bis es geschluckt hat.

Erläutert, alle wie viele Stunden die Medizin zu verabreichen ist

und wann mit einer Besserung zu rechnen ist, auch dass die Medizin

für volle fünf Tage zu verabreichen ist, also auch nach dem Ende

der Beschwerden. Es ist ihm inzwischen gelungen, uns von seiner

Kompetenz zu überzeugen, jedoch: ein Rest Skepsis bleibt.

Wir

holen das Medikament. Überraschender Weise ist es nichts von anno

dazumal, sondern es handelt sich um Ampullen mit bestimmten

Bakterien. In jeder Ampulle sind 2 Mio. dieser Bakterien.

Tatsächlich, Steffi wehrt sich, mag sie nicht nehmen. Ich werde dazu

auserkoren, sie dem Kind einzuflößen, muss Steffi hinterher Mund

und Nase zuhalten, bis sie aus Verzweiflung schluckt. Insgesamt 20

Mal in 5 Tagen geschieht das. Es hat einen doppelten Effekt:

einerseits sind die heftigsten Syptome bereits nach 6 Stunden

verschwunden. Andererseits ist mir ziemlich klar, dass ich mit dieser

Art, dem Baby die Medizin zu verabreichen, erhebliche Ressentiments

gegen meine Person in Steffi aufsteigen lasse, ich fürchte, das wird

auf unsere späteren Beziehungen Auswirkungen haben. Aber es ist wohl

nötig. Leider.

Ich

versuche die anderen zu überzeugen, dass es nicht angeht, dass wir

essen, während das arme Kind, ausgehungert wie es ist, tagelang nur

Reis zu essen bekommt und sieht, wie wir leckere Sachen konsumieren

und sie davon nichts abbekommt. Leider gelingt es mir nicht, mich

damit durchzusetzen. Man stimmt mir zwar zunächst verbal zu, dann

jedoch wird anders gehandelt. Ein Muster, das sich wie einen roten

Faden durch meine Ehe zog.

Wir

mussten nicht vorzeitig aus Spanien zurück. Noch nicht. Doch dann

kam die zweite Schwierigkeit. Am 29. August, an meinem Geburtstag,

geschah es. Für diesen Tag, so war es mit meiner Mutter verabredet,

würden wir sie anrufen. Das war hier, in der touristisch besetzten

Zone Spaniens, wesentlich leichter als im Rest des Landes.

Schon

einmal, drei Wochen vorher, hatte Eli ihren Eltern einen Anruf

versprochen. Wir hatten es von Madrid aus versucht. Von dort, so

dachten wir, müsste doch ein Anruf möglich sein. Weit gefehlt.

Weder im Hauptpostamt von Madrid noch im Postministerium war es

möglich, nach Deutschland anzurufen. Drei Tage später hatte Eli

dies in einer kleinen Gaststätte in einem Dorf ohne fließend Wasser

oder gepflasterter Straße erzählt. Die Wirtin wusste, dass es im

Ort ein Telefon gab. Die Besitzerin dieses Gerätes ließ von dort

alle Einwohner des Ortes telefonieren, d. h. sie vermittelte es,

Durchwahl gab es dort damals noch nicht, und diese Frau hatte wohl

eine Marktlücke entdeckt. Als wir ihr unser Problem erläuterten,

war sie begeistert. Ein Anruf nach Deutschland, welch eine

Herausforderung! Wie das geht, würde sie herausfinden! Wir sollten

zurück in die Wirtschaft gehen, sie würde uns informieren, wenn es

möglich sei. Nicht einmal zwei Stunden später schickte sie uns

eines ihrer Kinder vorbei: wir könnte jetzt kommen, sie hätte die

Freigabe einer Leitung für in 15 Minuten über die nationale

Postzentrale durchsetzen können. Das Foto

zeigt das Dorf der Telefonistin.

erzählt. Die Wirtin wusste, dass es im

Ort ein Telefon gab. Die Besitzerin dieses Gerätes ließ von dort

alle Einwohner des Ortes telefonieren, d. h. sie vermittelte es,

Durchwahl gab es dort damals noch nicht, und diese Frau hatte wohl

eine Marktlücke entdeckt. Als wir ihr unser Problem erläuterten,

war sie begeistert. Ein Anruf nach Deutschland, welch eine

Herausforderung! Wie das geht, würde sie herausfinden! Wir sollten

zurück in die Wirtschaft gehen, sie würde uns informieren, wenn es

möglich sei. Nicht einmal zwei Stunden später schickte sie uns

eines ihrer Kinder vorbei: wir könnte jetzt kommen, sie hätte die

Freigabe einer Leitung für in 15 Minuten über die nationale

Postzentrale durchsetzen können. Das Foto

zeigt das Dorf der Telefonistin.

Aber

jetzt hier, im touristisch besetzen Teil Iberiens, war das ganz

anders. Hier gab es bereits Telefonzellen mit der Möglichkeit zur

Durchwahl! Wir hatten auch lange genug Münzen gesammelt, dass das

jetzt möglich war. Also riefen wir meine Mutter zu meinem Geburtstag

an, am Abend des 29. August. Und wir bekamen eine wichtige

Information. Ich musste nicht etwa am 6. September zu

Schuljahresbeginn in der Schule antreten, sondern mein Arbeitsvertrag

lief ab dem 1. September. An diesem Tage müsse ich in der Schule

erscheinen, um den Diensteid abzulegen.

Also

mussten wir doch vorzeitig zurück. Eigentlich nur meine Familie und

ich, aber die anderen waren entschlossen, dann auch mit zurück zu

fahren. Also wurde für den nächsten Tag, den 30.8.77 ein Putz- und

Packtag angesetzt. Am 31.8. morgens um 5 h sollte die Abfahrt sein,

damit ich am 1. Sept. um 8 h in der Schule sein konnte.

Ich

wusste gar nicht, was alles an Aufräum-, Putz- und Packarbeiten zu

erledigen sein müsste, jedenfalls wenn drei Hausfrauen unterwegs

sind. Wir waren alle den ganzen 30. August über damit beschäftigt.

Auf dem Heimweg sollte ich dann – wie üblich - das Carstle fahren,

während die anderen sich am Steuer des Käfers ablösten. Da

mindestens ein Tag und eine Nacht Fahrt vor mir lagen – für Pausen

war keine Zeit – entschloss ich mich am 30.8. früh ins Bett zu

gehen. Alllerdings war an Schlaf nicht zu denken, im ganzen Haus

wurde geräumt und gewerkelt.

Um

5 h sollte es losgehen, für 4.30 h war Wecken angesagt, um 1.30 h

floh ich aus dem Haus ins Carstle. Wie soll ich mehr als 24 Std.

hinterm Lenkrad sitzen, wenn ich nicht wenigstens ein paar Stunden

geschlafen hatte? Ich wälzte mich hin und her. Der Ärger übers

Nichtschlafenkönnen machte die Sache auch nicht besser. Es wurde 2

h, es wurde 3 h, mein Ärger, meine Verzweiflung, aber auch meine

Angst, einen Unfall zu bauen, wuchs minütlich.

Um

4.08 h kam mir eine Idee. Wenn ich nur noch 20 Min. Zeit habe, dann

bleibt nur eine einzige Möglichkeit. Ich weiß nicht an welche

Erfahrung ich dabei anknüpfte. Aber ich weiß, dass es keine

Erfahrung aus diesem Leben war. Ich setzte mich im Carstle aufrecht

hin, schob mir ein Kissen unters Gesäß, verschränkte meine Beine,

legte meine Hände auf die Knie, Daumen und Zeigefinger berührten

sich. Ich konzentrierte mich auf meinen Atem, nur zwei Atemzüge

lang, dann…

… es

war ein herrlicher Raum, wunderbar, ein unbegrenzter Raum. Himmlische

Sphärenmusik erklang. Vor mir eine Treppe: die 10 Stufen zur

Vollendung. Oben ein Thron, darauf eine Figur, die Vollkommenheit

symbolisierte. Sie sah aus wie eine Mischung zwischen dem Gottesbild,

das in der St.-Pauls-Kirche in Großauheim über dem Altar prangte

(ich hatte dort meine Erstkommunion), und einer Buddhafigur. Jede der

10 Treppenstufen war flankiert von einem wunderbaren, reich mit

Edelsteinen ausgestatteten Wesen. Engel? Möglicherweise, aber keine

geflügelten. Bodhisattvas? Das Wort kannte ich damals nicht, aber es

trifft es wohl am besten.

Der

Bodhisattva auf der linken Seite der untersten Stufe zwinkerte mir

zu, ermutigte mich. Es ging um den ersten Schritt, den ersten Schritt

auf der Leiter zur Vollkommenheit. Ich konzentrierte mich, wusste,

dass ich nicht durch die Kraft meiner Muskeln, sondern einzig durch

die meines Geistes weiter kommen würde. Und tatsächlich: meine Füße

standen still, aber durch die Kraft der meditativen Konzentration

wurde ich wie von Geisterhand – von der Hand meines konzentrierten

Geistes – dort hochgehoben. Ein beifälliges Raunen ging durch die

Versammlung der Bodhisattvas.

Der

Bodhisattva auf der linken Seite der untersten Stufe zwinkerte mir

zu, ermutigte mich. Es ging um den ersten Schritt, den ersten Schritt

auf der Leiter zur Vollkommenheit. Ich konzentrierte mich, wusste,

dass ich nicht durch die Kraft meiner Muskeln, sondern einzig durch

die meines Geistes weiter kommen würde. Und tatsächlich: meine Füße

standen still, aber durch die Kraft der meditativen Konzentration

wurde ich wie von Geisterhand – von der Hand meines konzentrierten

Geistes – dort hochgehoben. Ein beifälliges Raunen ging durch die

Versammlung der Bodhisattvas.

Ich

hatte den ersten Schritt geschafft, hatte Anerkennung bekommen. Die Bodhisattvas raunten, ob ich denn auch den zweiten

Schritt schaffen würde…

Bodhisattvas raunten, ob ich denn auch den zweiten

Schritt schaffen würde…

Erneute

Konzentration - und erstaunlich, ich bewegte mich aufwärts,

erreichte die zweite Stufe, hielt die Konzentration, ich staunte

selbst am meisten über das, was mir da gelang, musste aber die

Konzentration halten, nur jetzt nicht nachlassen, die dritte Stufe,

beifälliges Raunen, leise Rufe des Erstaunens, die mich nur noch

mehr anfeuerten und ich stand auf der vierten Stufe des

Bodhisattva-Pfades. Gleichzeitig mit meinem Vorrücken, leuchteten

die Stufen, die ich erreicht hatte, hell auf und auch die

Illumination des Raumes wurde noch heller, strahlendes Licht erhellte

den Weltraum, und um mich auf den Stufen rechts und links strahlten

alle diese wunderbaren Bodhisattvas in den faszinierendsten Farben.

Sie schienen mich für meine Erfolge auf dem Pfad zu schätzen, zu

bewundern, sie, die doch viel voll-kommener waren als ich wohl jemals

sein werde.

Sie

sahen mich an, erwartungsvoll, gespannt. Ich konzentrierte mich, nahm

alle meine Kraft zusammen, richtete meine Augen auf den Buddha, der

auf dem Thron der 10. Ebene stand, und siehe da, es gelang mir weiter

zu kommen erneut hellere Lichter, das musste die fünfte Stufe sein.

Ich bemerkte, wie mir der Schweiß der höchsten Konzentration aus

den Poren trat, als ich die sechste Stufe erreichte. Ich war

verwundert, ob dessen, was ich erreicht hatte, und all diese

Bodhisattvas frohlockten und riefen mir Worte der Erreichung, der

Unterstützung, der Freude und der Kraft zu. Ob ich jetzt ein

Bodhisattva der sechsten Erreichung war?

Aller

Augen waren auf mich gerichtet. Ich hatte viel erreicht, aber ich

hatte auch gemerkt, wie es von Stufe zu Stufe schwerer wurde, wie

quasi übermenschliche Fähigkeiten nötig wurden. Doch nun schwiegen

alle Bodhisattvas, nur die himmlische Musik erklang weiter, aller

Augen waren auf mich gerichtet. Ich fasste alle meinem Mut zusammen,

konzentrierte mich. Nur ganz allmählich ging es vorwärts,

zentimeterweise. Ich setzte all mein Vertrauen auf die Bodhisattvas

und auf den Höchsten. Da spürte ich es unter meine Füßen. Ich

hatte Level 7 erreicht. Diesmal gab es keinen Applaus, kein

Frohlocken, nur diese Blicke, diese gespannten Blicke. Mir wurde

klar, ich kann jetzt nicht einfach aufhören und nach Hause gehen.

Man wollte wissen, wer ich bin, ob ich womöglich auch noch die achte

Erreichung schaffe.

Höchste

Konzentration ich merke wie ich langsam vorankomme, eher

milllimeterweise als zentimeterweise, Tausende Augen sind auf mich

gerichtet, nicht nur die der Bodhisattvas der Stufen, sondern auch

die von unzähligen Devas in den Weiten des Universums. Und in

diesem Moment erreiche ich die achte Stufe. Freudiges Wohlgefallen,

himmlische Spärenmusik, Licht, das mir heller als 1000 Sonnen

erscheint. Und doch das Wissen: ich kann mich jetzt nicht einfach

hinsetzen. Man erwartet von mir, dass ich mich so lange bemühe, mein

Äußerstes gebe, bis ich meine Grenzen total ausgelotet habe. Also

noch einmal, ich bemühe mich so, wie ich mich noch nie in meinem

Leben bemüht habe – und ich merke ein Vorankommen, habe ein

Viertel des Weges zur neunten Stufe erreicht, jetzt die Hälfte. Es

ist ungemein schwer die Konzentration zu halten, es geht ein wenig

weiter, dann bemerke ich Stagnation, bemühe mich nach besten

Kräften. Aber da empfinde ich es ganz deutlich: es geht langsam

abwärts. Ich komme wieder auf Stufe 8 zu stehen. - Aber es fühlt

sich nicht wie ein Misserfolg an. Das Schweigen ist zu Ende, die

Bodhisattvas reden, beglückwünschen mich, kaum ein Mensch würde es

so weit bringen. Ich bin überglücklich.

Mein

Gesicht strahlt, während die Bodhisattva-Welt verblasst. Ich sitze

im Carstle, hellwach und überglücklich. In diesem Moment der

Wecker, es ist 4.30 h. Eine halbe Stunde später bin ich unterwegs,

fahre das übervoll beladene Carstle. Auf den 100 km bis Barcelona

habe ich (Bild) auf der kurvenreichen, bergigen Küstenstraße

bereits über 100 Autos überholt, wie Berthold, der den Käfer hinter mir fährt, hinterher fluchend

erzählt. Ohne Stopp geht es nach Hause, 25 Stunden Fahrt. Ich habe

sogar noch Zeit zum Duschen, bevor ich in der Schule meine neue

Stelle antrete.

Zurück zu Der verschlungene Pfad in Richtung eines Lebens zum Wohl aller Wesen.

Zurück zur Heimatseite

gewählte Regierung Spaniens

geputscht und in einem äußerst grausamen Bürgerkrieg dank der

Luftunterstützung von Hitler, der hier seine Luftwaffe für den

kommenden Weltkrieg testen konnte, die Verteidiger der Republik

besiegt. Anders als die faschistischen Regierungen in Italien und

Deutschland fegte der 2. Weltkrieg aber die rechtsradikale Diktatur

in Spanien nicht hinweg. Der Generalissimus der Putschisten, Franco

(Bild), blieb Diktator bis zu seinem Tode 1975. Für danach hatte

Franco die

gewählte Regierung Spaniens

geputscht und in einem äußerst grausamen Bürgerkrieg dank der

Luftunterstützung von Hitler, der hier seine Luftwaffe für den

kommenden Weltkrieg testen konnte, die Verteidiger der Republik

besiegt. Anders als die faschistischen Regierungen in Italien und

Deutschland fegte der 2. Weltkrieg aber die rechtsradikale Diktatur

in Spanien nicht hinweg. Der Generalissimus der Putschisten, Franco

(Bild), blieb Diktator bis zu seinem Tode 1975. Für danach hatte

Franco die Rückkehr zur Monarchie vorgesehen, wohl in der Hoffnung,

der Thronfolger des Hauses der Bourbonen würde in seinem Sinne die

Regierungsgeschäfte weiterführen. Doch unter dem neuen Monarchen

Juan Carlos (rechts, neben Franco, 1975) kehrte Spanien zur

Demokratie zurück. Das geschah 1975. Also war es soweit: 1977 konnte

ich meinen Boykott der iberischen Halbinsel beenden.

Rückkehr zur Monarchie vorgesehen, wohl in der Hoffnung,

der Thronfolger des Hauses der Bourbonen würde in seinem Sinne die

Regierungsgeschäfte weiterführen. Doch unter dem neuen Monarchen

Juan Carlos (rechts, neben Franco, 1975) kehrte Spanien zur

Demokratie zurück. Das geschah 1975. Also war es soweit: 1977 konnte

ich meinen Boykott der iberischen Halbinsel beenden.

Das

Carstle, mein VW-Campingbus (hier mit Steffi auf der Hinfahrt in

Piney, Frankreich), brachte uns nach Spanien. Ich hatte gerade meine

Refrendarzeit an den Beruflichen Schulen in Hanau abgeschlossen und

sollte nach den Sommerferien eine Stelle an den Beruflichen Schulen

in Gelnhausen antreten, der erste Schultag war der 6. September. Ich

war inzwischen mit Eleonore verheiratet, und wir hatten zwei kleine

Töchter, Kohlrübchen, die in diesem Urlaub ihren zweiten Geburtstag

feierte, und Steffi, die während des Urlaubs ihr erstes Lebensjahr

vollendete. Wir fuhren mit dem Carstle quer durch Frankreich und dann

über die Pyrenäen – durch Andorra – nach Spanien.

Das

Carstle, mein VW-Campingbus (hier mit Steffi auf der Hinfahrt in

Piney, Frankreich), brachte uns nach Spanien. Ich hatte gerade meine

Refrendarzeit an den Beruflichen Schulen in Hanau abgeschlossen und

sollte nach den Sommerferien eine Stelle an den Beruflichen Schulen

in Gelnhausen antreten, der erste Schultag war der 6. September. Ich

war inzwischen mit Eleonore verheiratet, und wir hatten zwei kleine

Töchter, Kohlrübchen, die in diesem Urlaub ihren zweiten Geburtstag

feierte, und Steffi, die während des Urlaubs ihr erstes Lebensjahr

vollendete. Wir fuhren mit dem Carstle quer durch Frankreich und dann

über die Pyrenäen – durch Andorra – nach Spanien.

Schwester Ernestine (Bild, in

Begleitung von deren Sohn, der so alt war wie Kohlrübchen), ihrer

Freundin Regine und deren Mann Berthold verabredet. Wir hatten

zusammen ein Bungalow 100 km südlich von Barcelona an der Küste

gemietet.

Schwester Ernestine (Bild, in

Begleitung von deren Sohn, der so alt war wie Kohlrübchen), ihrer

Freundin Regine und deren Mann Berthold verabredet. Wir hatten

zusammen ein Bungalow 100 km südlich von Barcelona an der Küste

gemietet. des Babys heftig angegriffen: wenn Steffi

(auf dem Bild links, neben Kohlrübchen) den Boden entlang

krabbelte, blutete sie aus dem After und eine feine Blutspur folgte

ihr. Ich war entsetzt. Wir überlegten, was zu tun sei. Spanien war

damals auf einem Entwicklungsstandard wie heute afrikanische Länder.

Hier eine kompetente medizinische Versorgung zu erwarten, schien

höchst vermessen. Andererseits: wo dann? In Südfrankreich? Ich war

skeptisch. Wir entschlossen uns, einen Versuch hier vor Ort zu

starten, um medizinische Hilfe zu bekommen. Gleichzeitig bereiteten

wir unseren Aufbruch vor – fast konnte man schon sagen: unsere

Flucht. Wir wollten so schnell wie möglich zurück in die

Zivilisation kommen. Nach den damaligen Verhältnissen – und

unseren Ansichten – war die nächste verlässliche Gegend die

Schweiz. Die war (auf Landstraßen) in 16 Stunden erreichbar.

des Babys heftig angegriffen: wenn Steffi

(auf dem Bild links, neben Kohlrübchen) den Boden entlang

krabbelte, blutete sie aus dem After und eine feine Blutspur folgte

ihr. Ich war entsetzt. Wir überlegten, was zu tun sei. Spanien war

damals auf einem Entwicklungsstandard wie heute afrikanische Länder.

Hier eine kompetente medizinische Versorgung zu erwarten, schien

höchst vermessen. Andererseits: wo dann? In Südfrankreich? Ich war

skeptisch. Wir entschlossen uns, einen Versuch hier vor Ort zu

starten, um medizinische Hilfe zu bekommen. Gleichzeitig bereiteten

wir unseren Aufbruch vor – fast konnte man schon sagen: unsere

Flucht. Wir wollten so schnell wie möglich zurück in die

Zivilisation kommen. Nach den damaligen Verhältnissen – und

unseren Ansichten – war die nächste verlässliche Gegend die

Schweiz. Die war (auf Landstraßen) in 16 Stunden erreichbar.

erzählt. Die Wirtin wusste, dass es im

Ort ein Telefon gab. Die Besitzerin dieses Gerätes ließ von dort

alle Einwohner des Ortes telefonieren, d. h. sie vermittelte es,

Durchwahl gab es dort damals noch nicht, und diese Frau hatte wohl

eine Marktlücke entdeckt. Als wir ihr unser Problem erläuterten,

war sie begeistert. Ein Anruf nach Deutschland, welch eine

Herausforderung! Wie das geht, würde sie herausfinden! Wir sollten

zurück in die Wirtschaft gehen, sie würde uns informieren, wenn es

möglich sei. Nicht einmal zwei Stunden später schickte sie uns

eines ihrer Kinder vorbei: wir könnte jetzt kommen, sie hätte die

Freigabe einer Leitung für in 15 Minuten über die nationale

Postzentrale durchsetzen können. Das Foto

zeigt das Dorf der Telefonistin.

erzählt. Die Wirtin wusste, dass es im

Ort ein Telefon gab. Die Besitzerin dieses Gerätes ließ von dort

alle Einwohner des Ortes telefonieren, d. h. sie vermittelte es,

Durchwahl gab es dort damals noch nicht, und diese Frau hatte wohl

eine Marktlücke entdeckt. Als wir ihr unser Problem erläuterten,

war sie begeistert. Ein Anruf nach Deutschland, welch eine

Herausforderung! Wie das geht, würde sie herausfinden! Wir sollten

zurück in die Wirtschaft gehen, sie würde uns informieren, wenn es

möglich sei. Nicht einmal zwei Stunden später schickte sie uns

eines ihrer Kinder vorbei: wir könnte jetzt kommen, sie hätte die

Freigabe einer Leitung für in 15 Minuten über die nationale

Postzentrale durchsetzen können. Das Foto

zeigt das Dorf der Telefonistin. Der

Bodhisattva auf der linken Seite der untersten Stufe zwinkerte mir

zu, ermutigte mich. Es ging um den ersten Schritt, den ersten Schritt

auf der Leiter zur Vollkommenheit. Ich konzentrierte mich, wusste,

dass ich nicht durch die Kraft meiner Muskeln, sondern einzig durch

die meines Geistes weiter kommen würde. Und tatsächlich: meine Füße

standen still, aber durch die Kraft der meditativen Konzentration

wurde ich wie von Geisterhand – von der Hand meines konzentrierten

Geistes – dort hochgehoben. Ein beifälliges Raunen ging durch die

Versammlung der Bodhisattvas.

Der

Bodhisattva auf der linken Seite der untersten Stufe zwinkerte mir

zu, ermutigte mich. Es ging um den ersten Schritt, den ersten Schritt

auf der Leiter zur Vollkommenheit. Ich konzentrierte mich, wusste,

dass ich nicht durch die Kraft meiner Muskeln, sondern einzig durch

die meines Geistes weiter kommen würde. Und tatsächlich: meine Füße

standen still, aber durch die Kraft der meditativen Konzentration

wurde ich wie von Geisterhand – von der Hand meines konzentrierten

Geistes – dort hochgehoben. Ein beifälliges Raunen ging durch die

Versammlung der Bodhisattvas. Bodhisattvas raunten, ob ich denn auch den zweiten

Schritt schaffen würde…

Bodhisattvas raunten, ob ich denn auch den zweiten

Schritt schaffen würde…